Diary

自分の命の輪郭はいつもぼんやりとしていて、誰かが理解してくれるはずもないのでいつも一人で泣いていたけど、他人の命の輝きに触れては自分の形をやっと知れた気がして、また明日も生きていこうと思えている。

学生時代から「明日死んでもいいや」と思いながら「あと少しだけ生きてみる」を繰り返してここまで大きくなった。

あれから10年、この夏私はまたひとつ歳を重ねる。

私はあと少しだけ、生きてみる。

それが明日なのか数十年後なのか私の命が尽きるまでなのか分からないけど、私はあと少し、あと少しだけ生きてみることにする。

その命はきっと、美しく輝いているはずだよ。

ランドセルを背負っている頃に読んでいた、小学生向けの少女漫画雑誌「ちゃお」のお悩み相談コーナー。

「好きな人に告白して、フラれてしまいました。とても悲しい気持ちです。どうしたらいいですか?」 と小学生の女の子が相談していて、それに

「手に入らなかったものほど、美しく輝くよ」

と答えてあった。

「例えば欲しいお洋服があったとして。あなたのお父さんやお母さんに買ってもらって手に入れてしまえばそれまでの話だけど、でもそこで手に入らなかったものはずっと、あなたの中で輝き続けるよ」 と洋服を例えに小学生にも分かりやすく回答されていて、「へぇ」とスナック菓子をポリポリ食べながらその文章を読んでいた。

欲しい洋服が手元にないのに、自分の中で輝き続ける。

当時の私には、その意味が全く分からなかった。

大人になって、少しだけあの時の言葉の意味を理解できるようになった気がしている。

いつか「忘れられないから絵を描いて、忘れたくないから文章を書いている」とSNSで発信したことがあった。

忘れられない人や物なんて、もしかしたら少なければ少ないほど、身軽に生きていけるのかもしれない。

でも忘れられない人や物が、自分自身を奮い立たせるための力をくれていることを、私は知っている。

私達は忘れられない何かに時折後ろ髪を引かれながら、それでも今を生きている。

壊してしまったもの、手に届かなかったもの、もう会えない人のことを指折り数えて、たまにしがみついて、それでも少しずつ、前へ、前へと進んでいく。

「手に入らなかったものはずっと、あなたの中で輝き続けるよ」

この言葉の本当の意味が分かる日がくるのは、もしかしたらずっと先なのかもしれない。

でも辛く悲しかったあの日の記憶が今の自分を形作ってくれている、そのことだけは今、臆することなく言える気がしている。

遠い日の記憶を携えて、たまに後ろを振り返って、また一歩一歩、歩みを進めていく。

不器用なりに考えて、その時出せる精一杯の答えを出して、回り道をしながら私は生きていく。

後悔も悲しみも、いつか歩いてきた道全部がキラキラと輝いて、私達を照らしてくれる。

大丈夫、その日は必ずやってくる。

時間の流れが私達を、ここではないどこかへと導いてくれる。

#谷口実里出逢った言葉を考える

(「Atelier oar」連載より)

私は誰かにとっての可愛い人になれないのだろうか。

時折そんなことを考えてしまう夜がある。

その日、私は想いを寄せていた人に自分の気持ちを伝えた。

好きな人と気持ちが交わらないことはもう何度も経験してきたし、この痛みにももうすっかり慣れているつもりではいる。

それでも失恋したことによって引き剥がされた気持ちと、伴う痛みを身体の中でうまく処理できず、張り裂けてしまいそうな夜がある。

ひと月に一回の、親友との深夜の長電話。

溢れ出る私の感情に「そうね」と相槌を打ち、そして彼女はぽつりぽつりと話しはじめた。

「『あなたの可愛さが、他の誰にもバレませんように』」

「この言葉ね、以前大切な人が私に手紙で伝えてくれた言葉なんだけど」

「私のことを見つけ出してくれて、この先自分だけが愛でていたいって思ってくれたことが、なんだか本当に嬉しかったの」

「それでいうと実里ちゃん、あなたは可愛いよ。私はあなたの可愛さを、ずっと近くで見てきて知っている。でも今のところ、あなたの可愛さがまだ、他の誰にもバレていないだけ。ただそれだけのことよ」

私は可愛い。だけど私の可愛さに、気づいてくれる人がまだいないだけ。

好きな人に振られて落ち込んでいた私にとって、思いもかけなかった言葉である。

しかしこの言葉は、自信がなくて渇ききっていた自分の身体に確かに潤いを与えてくれた。

私達は無条件に可愛い。

だけどその可愛さを見出してくれる人にまだ出会えていないだけ。

ただそれだけのことなのである。

私達は私達のまま、今のままで安心して可愛く生きていればいい。

私達の可愛さに気づいてくれる人が、きっとこの先現れる。

あなたも私も、きっとこの先素敵な人に巡り会える。

大丈夫、私達の可愛さが、今はまだ他の誰にもバレていないだけよ。

#谷口実里出逢った言葉を考える

(「Atelier oar」連載より)

「何が良かったのかなんて、人間終わってみないと分からないものよ」

2021年冬、私は2年付き合った恋人にそのように別れを告げた。

結婚の話をしていた相手だった。

学生時代に行った芸大の卒業制作展で、一際目を引く展示作品があった。

タイトルは「なにが良かったのかなんて、にんげん終わってみないとわからないものよ」。

作品は作家・牧野友子さんのお父さんの遺品から構成される写真作品となっており、タイトルは牧野さんのお母さんの言葉であることが記されていた。

私はその言葉を記憶した。

何が良かったのかなんて、人間終わってみないと分からない。

この言葉は本当にその通りで、苦しみの渦中にいる時は分からなくても、

「あの日の経験が今に繋がっている」と思える瞬間に、生きていると遭遇していることに気づく。

また、逆説的ではあるが「いつか全て終わる」という事実が、辛く苦しい状況にある自分に深呼吸をするきっかけを与えてくれる。

とにかく「人生それでいいんだ」と、気づかせてくれるような言葉である。

彼は今、東京で頑張っていることを風の噂で聞いた。

私は彼と過ごした街で、今も暮らしている。

10月、風が吹いて金木犀の香りが私の身を包んだ。

冷たくなっていく空気の中で、深く息を吸ってみる。

何が良かったのかなんて、人間終わってみないと分からない。

分からないけど今、この街で生きている自分のことを、胸を張って好きだと言える。

#谷口実里出逢った言葉を考える

(「Atelier oar」連載より)

命を断とうとした日、死にたい海の上でその人に電話をしたら「今、月が見えてる?」とだけ、私に伝えてくれた。

スマートフォンの明かりから目を離して、夜空に浮かんでいる月を探す。

私の爪によく似た形の、ぼうっと光る白い三日月を見つけた。

「今日は月が綺麗だね」とだけ、私は呟いた。

遠く離れた二人の間に、ただただ心地の良い風が流れていた。

しばらくして、伸びっぱなしだった爪を切った。

パチンと音を立てて、目の前に半透明の爪が転がった。

たくさん集まったそれを、私は「お月様」と呼んだ。

私の生きた証が、ただそこに在った。

ヘアカラーの色落ちが全然可愛くなくて、毎日イライラしている。

ブロンドヘアからオレンジに染めて、その後色が抜けてまたブロンドヘアに戻るはずだったのに、一か月経っても微妙な茶髪のままだ。

早く色落ちしてほしくて毎日シャンプーを一生懸命泡立てて洗髪しているけど、やはり茶髪は茶髪のままで、色が抜ける気配がない。

ヘアカラーには投資してきたつもりなんだけどな、と鏡に映る自分の姿を見る度にため息が出る。

このテンションの低さは「今の髪色普通だね」と、先日友人に言われたことも関係している。

奇をてらった個性は演出したくないし、普通でも本人が気に入っていればそれで良いと思っている。

それでもやっぱり今の髪色はテンションが上がらない。

それどころか、私にとってはマイナスである。

鏡を見る度に「不合格、不合格、不合格、不合格!」と某テレビ番組のように手元のふだを挙げてしまいそうになり、このままでは満場一致で不合格だ。

なんと不健康な髪色。

このままだとノイローゼになりそうなので、ジャッジを切り上げて早く退場した方がいい。

自分のこだわりの強さには自覚がある。

これまでありとあらゆる場面でそのこだわりの強さを発揮してきて、まわりを「うーん」という空気にさせてきた。

それでも作品を制作するにおいて、そのこだわりの強さがプラスに働いたこともある。

短所は長所、という言葉をよく耳にするが、つまりそういうことである。

そんな私が絵画教室の先生をしていて「うちの子、こだわりが強いんです」と心配そうに話されるお母さんにたくさん出会ってきた。

その返答として「素敵なことじゃないですか!モノづくりをするにおいて、武器になりますよ」とよく言っている。

「こだわりが強い」という一面は、何かと世間ではマイナスに捉えられがちである。

それでも目の前の事象は全てコインの裏表で、短所は長所。

全てはただの性質であり、不必要に善悪を決めてジャッジする必要はない。

そう捉えられるようになってから、随分とポジティブになった。

今回の髪色の件は、持ち前のこだわりの強さが執着へと転んでしまい、自分自身を苦しめることになってしまった。

それでもこの残留したカラーのお陰で、今度は今までやったことがなかったレッド系の髪色に挑戦してみよう、と思えることができた。

この世界に善も悪もない。

長所も短所も全て性質であり、ただのコインの裏表。

次こそは鏡を見るたびにワクワクするような髪色になることを願って、次回の美容院の予約日を楽しみにしている。

伸び代があるぞ、谷口実里!

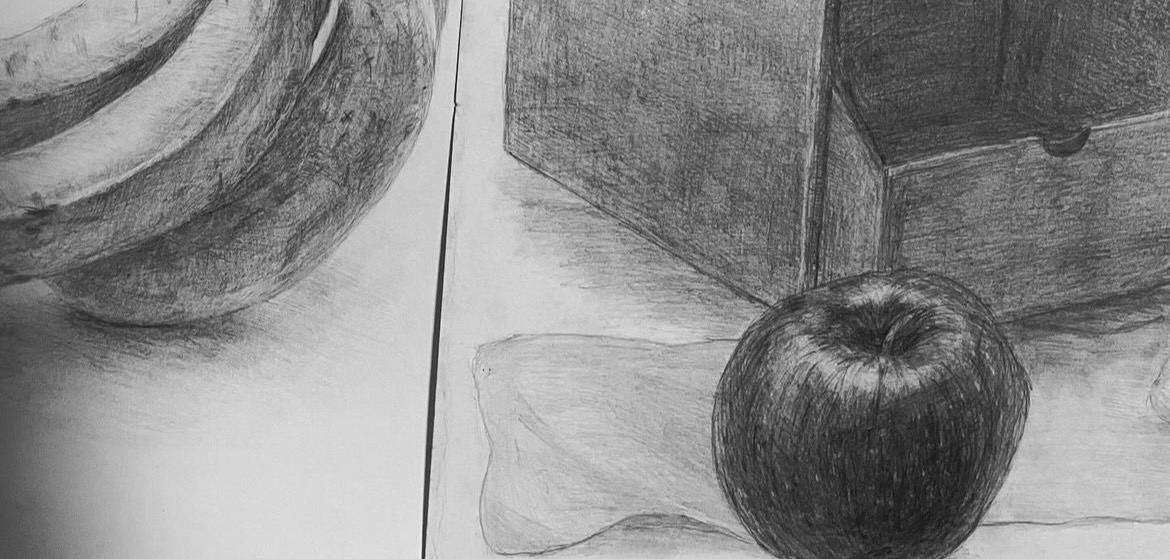

デッサンをすると、過呼吸を起こして倒れてしまうような生徒でした。

パニック発作を起こしていました。

思えばあれは、誰にも理解してもらえない苦しみを誰かに気づいてもらうために起こしていた行動だったのかもしれないなと、今振り返って思います。

受験デッサンはその点では打って付けでした。

机の上に並べたモチーフと向き合って、「私はなんてダメなんだ」「クズ」「死んでしまえ」と自分のことを責める言葉が上がってくると、だんだん呼吸が苦しくなってくる。

静かな教室で、私の荒くなった呼吸の音だけが響いていました。

それを繰り返すごとに、「デッサンをすると過呼吸を起こして倒れる」という感覚が染み付いてしまい、次第に私は椅子に座ることすら出来なくなってしまいました。

幼い頃から芸大に行きたいという思いがありました。

小学生の時に流行ったプロフィール帳で

「10年後は何をしている?」という質問に

「芸大に行っている」と書いていたくらいには、ずっとぼんやりと”芸大”というものを意識していました。

それでも現状は、デッサンに点数がつくどころか一枚の絵を完成すらできない状態。

真っ白な紙を目の前にして「芸大に行く」という夢は、ずっと、ずっと遠くにありました。

病気によって学校に行けなかった私に、両親は地元から2時間かかる京都市内の画塾に通わせてくれました。

しかしどれだけデッサンに挑戦してみても、やっぱり発作を起こして倒れてしまう。

「今日もダメやったわ」と帰りの車で泣きながら話すと

「でもちょっとでも椅子に座れたんやろ?凄いやん、進歩やん」と両親はいつも私を励ましてくれました。

「我が家はお金がないのにどこからそのお金が出てきたんだろう」と思っていましたが、大人になってからお金を借りて画塾に通わせてくれていたことを知りました。

どんな経済状況であっても、家族は私の夢をいつも全力で応援してくれました。

受験一ヶ月前ごろから少しずつ机に座ってデッサンが出来るようになりました。

一枚絵が完成したことが嬉しくて、そこから自信がついて椅子に長時間座れるようになり、デッサン力が一気に上がりました。

現役で国立の芸大に合格した時は、私じゃなくて家族が一番に泣いていました。

「良かったね、やっと大学生になれるね」と、私の背中をさすってくれた、あの日の家族の顔を今でもよく覚えています。

あれから約10年の月日が経ちました。

病気の悪化によって、合格を掴み取った国立の大学も中退してしまうことになりましたが、私は今も変わらず絵を描いています。

今日は洗面所で筆を洗いながら昔のことを思い出していました。

たまに点在していた記憶が線となる瞬間があり、これまで私はたくさんの人に支えられて生きてきたんだなと、胸がいっぱいになりました。

なかなか普段言葉にすることができないので、今日は帰ってから家族に感謝の気持ちを伝えようと思います。

いつもありがとう、最近何かとピリピリしててごめん。

どうかこれからもよろしくね。

年末から不安定になって、自室に閉じこもるようにして2024年を迎えた。

TVの特番の音はずっと耳障りで、誰とも話す気力が起きず、家族のいるリビングには一切行かずに大晦日は年越し蕎麦を一人散らかった部屋で食べた。

子ども時代にお気に入りのタオルケットがないと安心して眠れなかったように、部屋から部屋へ移動する時も常に何かを持っていないと不安で、10代から一緒にいるベビーミッキーのぬいぐるみをずっと抱っこしていた。

ボサボサの金髪眼鏡の、やる気のない格好をした27歳独身女性がぬいぐるみを抱いて、TVを見て楽しそうに笑っている家族の横を、目を伏せながら素通りする。

年の瀬も、カウントダウンの瞬間も、どんな時でも私にはいつも体調の波があって、それが何だか私らしくて少しだけ笑ってしまった。

「元気だったら元気に、死にそうだったら死にそうになりながら初詣しようね」

と友人が外に出る用事を作ってくれた。

「なるべく元気に初詣したいよ!」

「でも死にそうになりながらの初詣も私らしくてめっちゃ好き!」

と返信すると、友人はハートの目のスタンプを送ってくれて、「いいね!」を伝えてくれた。

友人はこのスタンプを本当に良いと思った時だけしか使わないことを知っているので、私は少しだけ嬉しくなった。

それと同時に私が私らしくいてもいい場所があることに、心底ほっとした。

2024年になりました。

新年なので、本当は気持ちがパッと明るくなるような投稿をするつもりだったのに、気づけばこんな文章をつらつらと書いてしまっていました。

どんな時も自分自身に嘘がつけなくて、本当に困ってしまいます。

2024年になっても、恐らく私は私でしか生きられません。

人間なので多少変わることがあったとしても、どうせ根っこの部分は同じです。

そういう意味ではあまり自分に期待をしていません。

でも私は自分の人生をなんだかんだ愛していて、自分自身に振り回されまくることが大好きなんだと思います。

だからこうして27年間も谷口実里をやっているのだと思います。

改めまして、新年明けましておめでとうございます。

今年も引き続きジェットコースター・谷口実里の操縦を担当します。

途中放棄する訳にもいかないので、ああだこうだ言いながら精一杯お役目を果たしたいと思います。

そしてなんとこのジェットコースター、自分自身も大変ですが、もれなくまわりにいる人も大変だということを知っています。

でも私は自分のスタンスを変えることができません。

なので乗りたい人だけ乗ってください。

なかなかのスピードですが、でもいざ乗ってみると結構楽しんでもらえると思います。

今年もどうぞよろしくお願いします。

P.S.

落ち着いたら今年の目標を書きます。

今は落ち着かないので、死にそうになりながら友人と初詣に行ってこようと思います。

2023年6月27日 この星に生まれ落ちて、私はずっとジョンを探す旅に出ているのだと思う。

オノ・ヨーコと呼ばれていた時があった。

前髪をセンターで分けて、長くて黒い髪に細かくウェーブをかけていた時に、そう呼ばれていた。

「初めてお会いした時、あ、この人ヨーコだ、と思いました。こうしてお話をさせていただくようになって、やっぱりヨーコだ、と思いました。」

私のことをヨーコと呼んでいた人は、以前そのようにお話をしてくれた。

私がヨーコと呼ばれていた時、自分のことが嫌いだった。

特に自分が依存体質なことを自覚していて、だからこそ恋愛というものを極力避けて生きてきた。

それでも人は誰かのことを好きになってしまう生き物で、私もその誰かと出会う度に恋に落ちてきた。

だけどその度に傷ついて、そんなことを繰り返しているうちに「大切な人なんていなくていい」と思うようになっていった。

そんな時にかけられた言葉。

「実里さんは一途で依存っぽいところを含めて、ヨーコなんですよ。だからただ、ジョン・レノンを探せばいいだけの話なんですよ」

私のことをヨーコと呼んでいた人からの言葉だった。

「私はヨーコで、例え依存体質であっても自分のことをむやみに否定しなくていい。そんな自分を受け入れてくれる人、ジョンのような人と出会えばいい。」

とてもシンプルな話だけど「私は私のままでいい」と肯定してもらえた気がして、その言葉に随分と心が軽くなった。

あれから黒くて長かった髪をバッサリ切って、髪色も明るくした。

見た目が変わると同時に不思議と依存体質だった自分からも脱却できたような気がした。

それでも今でも、夜の海に行って泣いてしまう時がある。

この途方もなく広がり続ける夜空を見上げては「私のジョンはどこにいるのだろう」と心細くなってしまう時がある。

それでもきっと、この星のどこかにジョンはいる。

私は私のまま、私にとってのジョンを見つけ出せばいい。

私はヨーコ。いつかきっと、ジョンに出会える。

まだ見ぬジョンの存在が、私のことを強くしてくれている。

2023年3月25日「真っ白な部屋に、花が咲いた日」

真っ白な部屋の中、私たちは外の世界を知ることができない。大部屋に流れるテレビのニュースの情報だけを頼りに、4月に咲く花に思いを馳せていた。ここは閉鎖病棟。外へ出られる窓も、綺麗な植物も何もない、ただ鍵のかかった真っ白な部屋。皆が何かを抱えていて、だけどここにいる理由はあえて誰も聞かない。私たちはその部屋でなるべく心穏やかに、たまに懐かしい歌を一緒に口ずさんで、ただ一日が過ぎていくのを待っていた。テレビの桜前線のニュースで、今週の土日が満開になることを知った。ある昼下がり、3時のおやつを食べる前のことだった。病室の近くにはそれは見事な桜並木があることを、この部屋にいる人たちは誰もが皆知っている。それでも今年も桜の花を見ることを、心のどこかで諦めている。今、外の世界はどうなっているのだろうかと空想する。いつもの長椅子に座って、目を瞑りながら桜の歌を歌ったりもした。「今日は見せたいものがあって」その日、真っ白な部屋に訪れた人がいた。その人は手のひらにギンガムチェックの小さな箱をのせていた。「目を瞑ってて」その人はそう言いながら箱を触った。「目を開けて」その人は箱の中身を見せた。目の前には桜の花びらがあった。それを見た瞬間、私は「わぁ」と思わず歓声をあげた。久しぶりに見た、生きている花の色。こんなに桜の花が美しいと思ったことは今まで一度もなかった。今年見ることを諦めていた桜の花。気がつけばそこにはたくさんの人が集まっていた。本物のその花びらをみて笑って、少しだけ泣いてしまった。私たちは外の世界で悲しみ、傷ついてきた。それでも世界はこんなにも美しいもので溢れているのだと、「むこう側」の世界のことを少し信じてみたくなった。ここは閉鎖病棟。ここにいる人はだれもが皆、それぞれ何かを抱えている。それでも今日は真っ白な部屋に笑顔が咲いた日。桜の花が舞い込んできて、この部屋にもやっと春がやってきた。

2022年12月28日「わたしは晴れ女。」

私が外に出る日はいつも雨が避けてくれる。 今年3月に大学を卒業し、4月から週3、4日程度で働きに出ている。4月から12月末まで、2022年の勤務日数を計算したら約110日。(夏に休職していた期間を入れたらもう少し少ないが)その間出勤時に雨が降ったことが、なんと2日しかない。私が出勤する日は必ずと言っていい程お天気になる。4月から今の職場に勤めはじめて、最初は「いつも晴れるなぁ」ぐらいにしか思っていなかった。しかしそれから6月に入り、梅雨が異常に短かったことを受けて「もしや」と思うようになった。そしていつしか「私には何か特殊な能力があるのでは」と自分を信じて疑わなくなった。このことを帰り道、上司に話した。「今年の梅雨明けが異常に早かったのも、私という生命体がここに存在しているからかもしれないです」と割と真面目に言った。上司は「いや、自分中心に世界が回ってると思ってる?」と若干呆れ気味だったが、何はともあれ自転車通勤をしている私にとって、雨が降らないことは非常に有り難かった。2022年12月28日、本日で仕事を納めてもうすぐ2023年を迎える。2023年はどんな年になるのだろうか。私が晴れ女であることを来年も一年かけて検証してみたいなぁと、そんな些細なことが2023年の訪れを密かに楽しみにさせてくれている。

2022年12月23日 小田のおばちゃんがお亡くなりになったことを知った。

93歳だった。

幼い頃、母に連れられてよく小田のおばちゃんの家に遊びにいっていた。

玄関のチャイムを鳴らすとおばちゃんの家の犬が必ず吠えて、おばちゃんの旦那さんがいつも犬に怒鳴っていた。

その大きな声にドキドキしているとおばちゃんが笑顔で出迎えてくれて「みーちゃんはココアでええんやな?」とおばちゃんはキッチンで暖かいココアを作ってくれた。

タバコの臭いが染み付いた部屋で母とおばちゃんの話を聞きながら、私はちびちびココアを飲んでいた。

小学5年生の時、いじめにあった。

そのことを小田のおばちゃんが知った時、おばちゃんは誰よりも怒ってくれた。

「おばちゃんの家な、昔っから辛い思いをした子がやってくるんや」

「やからみーちゃん、いつでも家に遊びにきてええんやで」

おばちゃんは私にそう言ってくれた。

「くじけないで」という当時話題だった柴田トヨさんの詩集をプレゼントしてくれたのもその時期で、「くじけたらあかんで」とおばちゃんはいつも私にエールを送ってくれた。

「小田のおばちゃん、亡くなったんや」

先日夕飯を食べながら、母がそう言った。

おばちゃんは今年の夏に亡くなっていたこと、私が体調を崩していた関係でそのことをなかなか言い出せなかったこと、母はおばちゃんの話をたくさんしてくれた。

自然と涙が頬を伝っていた。

おばちゃんは施設で最期を迎えた。

新型コロナウイルスの流行前におばちゃんの顔を一度だけ見にいったことがあったが、おばちゃんの体は以前よりも随分小さくなっていた。

あれから大人になった私のことを「みーちゃん」と認識できていないようだったが、おばちゃんは「みーちゃん、あの子にいじめられてるんちゃうか?」と私のことをいつも気にかけてくれていたようだった。

ジャズとビートルズとディズニーが大好きだった小田のおばちゃん。

天国でも大好きなものに囲まれて、タバコを吸いながら笑っているといいな。

おばちゃん、今までたくさんありがとね。

ゆっくり休んでね。

「この途方もない絶望感にも名前があることが救いだ」

女性の排卵について、友人はこのように形容した。

生理前後に気持ちがどうしても落ち込んでしまう彼女は、血液が排出されていることを確認できると安堵するらしい。

「この赤色が、いつか絶望が終わる目印になってくれるから」と彼女は言った。

消えて無くなってしまいたい夜の星に、朝の光を待つ心情と重なった。

終わらないものなんてない。必ず夜は明ける。

その事実に私達は何度救われたことだろうか。

下着の赤色は、いつも私たちを一週間先の未来へとそっと導いてくれる。

あと少しで、朝日は昇る。

2022年9月5日「大好きだった、夏の話」

8月なんて過ぎて良かった。やっとこの呪縛から解放されるのだと思った。二十歳を過ぎたぐらいだろうか。夏の終わりはどうしようもなく、虚しさを覚えてしまう。小学生の時、近所の子たちを家へ呼んで私の誕生日を祝ってくれた、あのケーキが今はもう何処にもないからだろうか。夏をいつも一緒に過ごしていたあの子が、今はもう遠くにいってしまったからだろうか。あの頃当たり前にそこにあった夏は今はもう何処にもなくて、いつも、いつも夏の終わりは「あぁ、こんなはずじゃなかったのにな」と思ってしまう。それでも夏をどうにか捕まえたくて今年は夏の終わり、ひとり海辺で日が沈んでいく様子を観察したりしていた。26年前の8月31日、夏の終わりに生まれた。幼い頃は母が大きなケーキを焼いてくれて、私の生まれた日をお祝いしてくれた。暗闇の中、皆がバースデーソングを歌ってくれて、ケーキのろうそくの火を消す瞬間がたまらなく好きだった。あれから私も歳をとって、26歳になった。あの日から大きくなっただけの体と、何をしても変われない自分がそこにいて、クーラーの効いた部屋、ただ天井を見る。それでも今年の誕生日「こうして生きてお祝いができて良かった」と私に語りかける母の姿を見て、もしかしたらそれだけで良かったのかもしれないと、9月に入って思った。夏が終わる。 2022年のどうしようもなかった夏だ。心にザラザラしたものを抱えながらふと見上げた空は昨日よりも高くなっていて、そっと秋の訪れを感じた。

「また明日ね、に」

なんとなく「今日で命を終わらせたいな」と思ってしまった日でも「また明日ね」と笑顔で手を振ってしまう。“その一歩”をどうにか踏み込まないように、たった今 呼吸を繰り返している事実からなるべく意識を逸らす。私には「明日」を約束した人がいる。「これはきっと悪い夢なんだ」そのことだけを信じて、この世界にたった一人だけの夜を迎える。当たり前のように今日も朝日は昇る。「目覚められた」と自分の指先の感触を何度も確かめて、私の大切な人達がまだ誰も悲しんでいないことに安堵する。「また明日ね」が今日になって、そして「また明日ね」を次の日も、またその次の日も繰り返していく。私はきっと「また明日ね」に救われている。

「職場の柴野さん」

仕事中、眉間に皺を寄せて「すみません、変なこと言っていいですか?」と柴野さん。「どうかされましたか?」と私が聞くと「実は今日、出勤前に飼い犬と遊んでいたらマスクを舐められて。で、今、マスクの中がめちゃくちゃ臭いんです。」とお話された。背が低めで前髪を眉上で揃えている、明るめの茶髪ヘアーの柴野さん。いつもニコニコしていて可愛らしい、”THE 女の子”というような人である。それに加えてとてつもなく丁寧な方で、出勤時の挨拶では「頭がお腹につくのではないか?」というくらい、いつも皆さんに深々とお辞儀をされている。そんな柴野さんなので、犬と戯れている姿が容易に想像できる。犬の口のにおいのするマスクから新しいマスクに取り替えられた柴野さんは晴れやかな顔をしていた。「すっきりしました!ありがとうございます!」と嬉しそうに頬に手をあてていた。柴野さんの笑顔をみて、なんだか私まで嬉しくなった。「犬の居る暮らしはいいなぁ」とぼんやり考えながらまた仕事に戻った。

「おっちゃんと自転車」

昼過ぎに仕事を終えて自転車を漕いでいたら、いつもよりペダルが重かった。後ろの方から変な音がしたので一旦自転車から降りてよく見てみたら、後輪タイヤがパンクしていた。はぁ、とため息をついた。今日はとことんついてない。早く家に帰りたくて無理矢理自転車を漕いでいたが、タイヤが可哀想に思えてきたので自転車を押して歩くことにした。今日は自分自身に余裕がなくて誰に対しても優しくできなかったので、せめてタイヤには優しくあろうとした。途中で自転車屋さんに寄っていつものおっちゃんに修理をお願いした。「釘かなんか踏んだんですかね」と聞くと「場所によってはバラの棘でもパンクするからなぁ」と話してくれた。バラの棘。そんなものでタイヤがパンクをすることに驚いた。それと同時にバラの棘がパンクの理由だったら何だか快く許してしまいそうだな、とも思った。修理は30分程で終わった。「パンクの原因、ワイヤーの端くれやったわ」とおっちゃんは1cmに満たない程の細いワイヤーを私に見せてくれた。それをテープで領収書に貼って「ほれ」と私に渡してくれた。夕方、帰る頃には少し笑顔になっている自分がいることに気づいた。なんでもない会話が人を救う時があるな。そんなことを考えながらおっちゃんが修理してくれた自転車に乗って家へ帰った。

2022年6月3日「扇風機と炬燵」

六月に入り、祖母が扇風機を出す準備をしている。「そろそろ すだれが欲しいなぁ」とも言っていて、夏支度を着々と進めているようだ。しかしそんな我が家はというと、まだ冬から引き続き炬燵が出ている。先日、会話の流れもあって祖母にそのことを話すと「六月に入って何で炬燵が出とるんなん!」と呆れられた。本日の最高気温27度。祖母の意見はごもっともだと思う。それでも少し肌寒い夜に、スイッチは入れずとも炬燵に足を突っ込むと何だか気持ちが良い。季節感がない、とよく言われる。春先、まわりが薄手のコートを羽織っている中、一人だけダウンコートを着ていたりする。服を選ぶのは難しい。特に季節の変わり目なんかは私にとってハードルが高すぎる。周りを見渡し自分のちぐはぐな格好に恥ずかしくなり、家へ帰りたくなる日がこれまで何度かあった。季節感のない私。季節感のない家族。こんな調子なので我が家の炬燵が片付けられる日はまだ遠い、そんな気がしている。それでも炬燵はただそこに在るだけでなんだか幸せな気分になる。そんな訳でもうしばらく炬燵にはお世話になろうと思う。

「おばあちゃん家の猫」

おばあちゃん家の猫が死んだ。いつもは魚のにおいがプンとするのに、その日は食べたものを吐いてしまったせいか、胃酸の酸っぱいにおいがした。グッタリとした体を撫でたらその胃酸が手について、なんとなく「あぁ、もうダメなんだな」と思った。その手についた酸っぱいにおいが忘れられなくて夜が明けた。猫はその日のうちに死んでしまった。ちょっと太っていて、まるまるとした猫だった。もともとは捨て猫でご近所さんが拾って育てていたけれど、気がつけばおばあちゃんの家に住み着いてしまっていた。皆に「ぶーにゃん、ぶーにゃん」と呼ばれ可愛がられていた。猫はキャットフードを食べていたが、晩年は魚を食べて過ごした。3匹300円のパックされたカマスやアジ。スーパーで購入し、よくおばあちゃんの家に持っていっていた。その魚を焼いてあげると、はやくはやくと言わんばかりにキッチンにすぐさま近寄り、いつもペロリと平らげていた。そんな猫が死んでもう6年。スーパーにふらっと立ち寄った時にパックされた地魚が目につき、ふと思い出してしまった。そうだ、今日の晩御飯は魚にしよう。久しぶりに家で猫の話でもしてみようかな。ねぇ、ぶーにゃん、みんな元気にしているよ。ぶーにゃんも天国で元気にしてるかな。帰り道、あたりはもうすっかり暗くなっていた。どこかの家から魚の焼けるにおいがした。

「植物の人/3月上旬」

「こちらは気候も植物も大分春めいてきて、梅のつぼみも咲き始めているのですが、そちらはまだ雪に包まれている景色でしょうか?」植物の人からのメッセージを受け取り、私は急いでカーテンを開けた。二重サッシにできなかった、アトリエの結露した窓ガラスの向こう側。残雪の中、梅の木に微かなつぼみの膨らみを見た。「こちらはまだ雪が残ってますが、梅のつぼみが膨らんでます」植物の人にそう返信をし、もう一度窓の外に目をやった。まだ会ったことがない人の体温を、梅のつぼみから感じた。植物の人が住んでいる街では、もう春がやってきている。私の住んでいる街にも、もうすぐ春がくる。

2022年2月11日「やさいかりんとうなニット」

母がやさいかりんとうのようなニットを着ていた。「美味しそうだね〜」と笑いながらいうと、「その笑い方ちょっと気持ち悪いからやめて」と言われた。テレビのニュースでは北京オリンピックの速報がやっていた。それを脇見に家族でほうとうを食べていた。そんな昼下がり。昼食後食器を台所へ運び、片付ける前に私はあるとても大切なことに気づいてしまった。私は「やさいかりんとう」と口で言いながら、頭では「サッポロポテトつぶつぶベジタブル」を思い浮かべていたことを。やさいかりんとうとサッポロポテトつぶつぶベジタブルは似ている。特に形。だが圧倒的に違うのは「色の粒がまばらにあるかどうか」だ。やさいかりんとうにはそれがない。サッポロポテトつぶつぶベジタブルにはそれがある。母のニットは断然後者だ。だからやっぱりサッポロポテトつぶつぶベジタブル、なのだ。やさいかりんとうではないことがわかってしまった。どうでもいいが少し悔しい。記憶の入れ違いみたいなものが人生において多々ある。話をしている中で相手を「?」とさせてしまうことがある。どれも記憶の入れ違いからくるものである。大切な人に言われた大切な言葉だって、一言一句覚えていない。記憶はいつも朧げで、「大切だ」ということだけが残っている。だからこそ良いのかもしれないが、だけどやっぱり残したい、記憶を閉じ込めたいと思ってしまう。だから私はこうして絵を描いたり言葉を紡いだりしているのかもしれないと少し思った。久しぶりにサッポロポテトつぶつぶベジタブルが食べたくなった。

2022年2月10日「永遠なんてものは」

いつか壊れてしまうことに対する恐れを常に抱えている。 いつか割れてしまうことが怖くて、あえてお気に入りのお皿に出会おうと思わない。いいと思ったものは大体儚くて、手にしたときに割れてしまうのではないかとドキドキする。だから安易に触れたくない。 永遠なんてものはこの世に存在しない。でも永遠というものをずっと探している。だからおさないひかりさんの詩の一節に触れて、私は泣いたりもした。 先日とある展示をみた。その中に「繊細でいいこと」と題して、作家自身が購入した焼き物の指輪が展示されてあった。「これはどこかにぶつけるだけで割れてしまう指輪だ」という説明を受け、それでも作家はそのことを承知で指輪を購入したそうだ。「指輪をきっかけにものを意識する生き方に関心をもった」とコメントしていた。そして「その指輪が割れなかったら一日を丁寧に過ごした証明になる」ともコメントしていた。 その展示をみて私の心は揺さぶられた。私には今までそのような感覚がなかったからだ。いつか壊れてしまう危うさを抱えたまま生活なんてしたくなかった。なぜならいつも不安だから。壊れてしまったもの、欠けてしまったお気に入りのマグカップを見て、「こんなに悲しいのなら最初からなくてもよかった」と思っていた。 その作家はその指輪の展示に加え「壊すコミュニケーション」と題し、一度も使っていなかったお皿を自らの手で壊し、その破片を継ぎ直すということを試みていた。金で継ぎ直されたお皿はとても美しかった。 壊れてしまったものはもう元には戻らない。だけど、元通りにはならなくても、何か別のものになる可能性を秘めているかもしれない。もしかしたら私があの日壊してしまった人間関係も、いつか何かの拍子に修復できるかも知れない。そんな淡い夢をみてしまった。 人生は今のところとても長い。今なら何だってできるかもしれない。まずはお気に入りのお皿を探すことから始めてみようと思った。